Notions importantes

Ce cours de la TOS aborde les approches à privilégier en contexte de travail auprès des personnes réfugiées et en demande d’asile. Avant d’approfondir ces approches, plusieurs notions doivent être situées : la culture, l’identité, les préjugés, les stéréotypes et l’ethnocentrisme.

- Culture

- Identité

Chaque personne est porteuse d'un univers culturel complexe et unique qui se construit socialement. Cet univers n'est pas figé, mais varie au cours du temps et des expériences de la personne. La TOS a sélectionné deux modèles pour soutenir la compréhension de la culture : le modèle de l'iceberg, et les deux grandes orientations collectiviste et individualiste.

Lors d’une rencontre, deux personnes porteuses de leur propre univers culturel auront des cadres de référence différents. Ceci peut mener à des impasses dans les interactions. Ces impasses peuvent être dues à des préjugés et des stéréotypes que chaque personne peut avoir à propos de l’autre.

- Biais cognitifs

Ancrée dans le champ du travail social, l’approche interculturelle offre un modèle d’intervention adapté à la rencontre entre deux personnes qui portent chacune leurs propres univers culturels.

L’identité renvoie à l’image que la personne se fait d’elle-même. Elle est teintée par diverses appartenances (nationalité, ethnicité, classe sociale, religion, etc.). Elle exerce une influence sur la façon dont une personne entre en relation avec les autres. Ainsi, deux personnes appartenant au même groupe culturel n’auront pas une identité semblable.

La rencontre interculturelle réfère aux situations où deux personnes porteuses d’univers culturels et d’identités différentes entrent en relation. Cette rencontre est traversée par des rapports de pouvoir historiquement construits (homme/femme, personne blanche/personne racisée, adulte/jeune, etc.). Elle peut favoriser l’enrichissement des deux parties, mais également mener à des difficultés et des incompréhensions dans les interactions, voire une fermeture vis-à-vis de l’autre.

L’approche interculturelle se décompose en trois axes, qui s'entrecroisent les uns aux autres de façon dynamique et non linéaire : la décentration, la compréhension du système de pensée de l’autre personne, la négociation et la médiation.

Toute personne interprète la communication selon ses propres cadres de références. La communication a des composantes verbales et non verbales. Des habiletés de communication interculturelle peuvent être développées par les professionnel‧le‧s.

La rencontre avec les familles et les enfants réfugiées et en demande d’asile comporte des éléments d’ordre culturel spécifiques qui doivent être considérés au moment de la rencontre: le concept de famille, les rôles sociaux des hommes et des femmes, les relations entre adultes et enfants, etc.

L’approche interculturelle ne signifie pas que tout doit être analysé sous le prisme de l’interculturalité. Il reste primordial de se centrer sur la personne. De plus, il est possible de ne pas tout comprendre des univers culturels impliqués dans l’interaction ou de devoir intervenir rapidement en situation de crise. Enfin, il existe des limites d’ordre institutionnel.

La rencontre avec des personnes réfugiées et en demande d’asile requiert d’adopter dans sa pratique une approche sensible aux traumatismes. L’exposition aux récits des personnes accompagnées peut générer des impacts et des transformations dans la pratique.

Les notions de trauma et de traumatisme ont été abordées dans le Cours 2 – Fondations de la pratique en contexte de migration forcée, où vous avez parcouru le module 1 du dossier "Bien-être et santé mentale des personnes réfugiées". Il est maintenant temps de parcourir le module 2 : Trauma chez les personnes réfugiées : Mieux comprendre pour mieux intervenir.

Tou·te·s les professionnel·le·s amené·e·s à rencontrer des personnes réfugiées et en demande d’asile sont concerné·e·s par l’approche sensible au traumatisme. Il est donc primordial de développer une compréhension des comportements que l'on observe afin d’y apporter une réponse adaptée. Pour découvrir l’approche sensible aux traumatismes, vous êtes invité‧e à parcourir le module 3.

L’accompagnement des personnes réfugiées et en demande d’asile peut entraîner des risques de fatigue de compassion et de trauma vicariant chez les professionnel‧le‧s, voire un risque d’épuisement. Le module 4 offre des pistes d’action, au niveau organisationnel et individuel, pour prendre soin de soi et de son équipe sur le long terme.

Les professionnel·le·s travaillant auprès des personnes réfugiées et en demande d’asile peuvent soutenir le changement afin de favoriser une plus grande inclusion des personnes accompagnées.

Les établissements du RSSS s’engagent de plus en plus en faveur de l’équité et de l’inclusion des personnes issues de la diversité, qui peuvent vivre des situations de discrimination. Des politiques et des plans d’action sont ainsi développés afin de promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) dans l’objectif de créer des milieux de travail et une offre de service sécuritaires pour toutes et tous.

La question de la justice est au cœur de l'accueil des personnes réfugiées et en demande d'asile. Dans cette perspective, les principes d’égalité et d’équité permettent d’analyser l’influence des déterminants sociaux de la santé sur l’accès aux soins et aux services, et de prendre en compte les différents besoins des personnes accompagnées.

Soutenir le changement en faveur d’une meilleure inclusion des personnes réfugiées et en demande d’asile requiert d’adopter une posture qui peut être complexe. Il est donc important d'accéder à des espaces d'échanges au sein de votre équipe, ainsi qu’avec des professionnel‧le‧s d’autres équipes détenant un mandat similaire au vôtre.

- Communication interculturelle

- Rencontre avec les familles et les enfants

- Limites de l’approche interculturelle

- Processus réflexif associé à l’approche interculturelle

- Spécificités de la rencontre et du choc culturel

- Notion de traumatisme

- Approche sensible aux traumatismes

- Impacts et transformations dans la pratique

- Principes d’équipe, de diversité et d’inclusion au sein du RSSS

- Justice et équité en matière de santé et services sociaux

- Soutien à la réflexion et pistes d’action

Des notions sont importantes à situer avant d’aborder les approches et postures à privilégier en cours de rencontre : la culture, l'identité, ainsi que les biais cognitifs qui incluent les préjugés, les stéréotypes et l'ethnocentrisme.

Culture

Le concept de culture n’est pas simple à définir, mais des notions clés peuvent être extraites de différents travaux proposés par des autrices et des auteurs dans le domaine. Ainsi :

- Chaque personne est porteuse d’un univers culturel complexe et unique qui se construit socialement, qui est en constante évolution et qui est influencé par les expériences des personnes.

- Le concept de culture est initialement lié à l’ethnicité1, mais il a été élargi à d’autres types de groupes et communautés. Le fait de s’identifier comme appartenant à un groupe (par exemple : un club de sport ou un style musical) constitue également une appartenance culturelle.

- L’expression de la culture peut se faire sous la forme de symboles, de moyens de communication, de connaissances et d’attitudes qui sont nourries ou développées et qui exercent une influence sur les façons d’agir et de concevoir la vie.

Ainsi, les différents aspects de la culture ne sont pas figés, mais dynamiques et variables en fonction des circonstances. Ils constituent de plus le cadre de référence dans lequel s’inscrit l’action des personnes, c’est-à-dire les lunettes avec lesquelles les personnes voient le monde et analysent ce qui se passe autour d’elles.

Plusieurs modèles ont été développés pour soutenir la compréhension de la notion de culture. Dans la TOS, deux modèles ont été retenus :

- Le modèle adapté de l’iceberg

- Les orientations collectivistes et individualistes

Métaphore de l’iceberg

La métaphore de l’iceberg2 est l’une des façons de représenter la notion de culture et ses différentes composantes.

Ainsi, la culture se divise en deux parties : une partie émergée (visible), de plus petite taille, et une partie immergée (invisible), qui représente la majorité de l’iceberg.

La partie visible se compose des façons d’agir et traite des différents modes de vie, des lois et coutumes, des méthodes et techniques, des rituels, des comportements, des institutions et des langues.

- Les façons de penser qui se traduisent par les savoirs, les normes, les idéologies, les croyances, la philosophie, la religion et les conceptions de soi et de l’autre

- Les façons de ressentir qui sont issues d’un ensemble d’éléments : symboles, valeurs, mémoires collectives, mythes, aspirations profondes, etc., que l’on intériorise généralement de façon inconsciente. En raison de la forte charge émotive que ces acquis comportent, il est plus difficile de les remettre en question.

La métaphore de l’iceberg permet donc de mettre en évidence que les cultures sont :

Uniques, diversifiées et non homogènes, tout comme deux icebergs d’un même climat et d’un même environnement qui n’ont pas la même composition.

Certains modèles conceptuels abordant la culture peuvent eux-mêmes ne pas être adaptés culturellement. Dans cette perspective, la métaphore de l’arbre pour représenter la culture peut être plus signifiante pour certaines personnes. La ressource originale se trouve dans l’ouvrage Culturally Responsive Teaching and the Brain (2015) dont une adaptation en format «aide-mémoire» a été développée par My World Abroad.

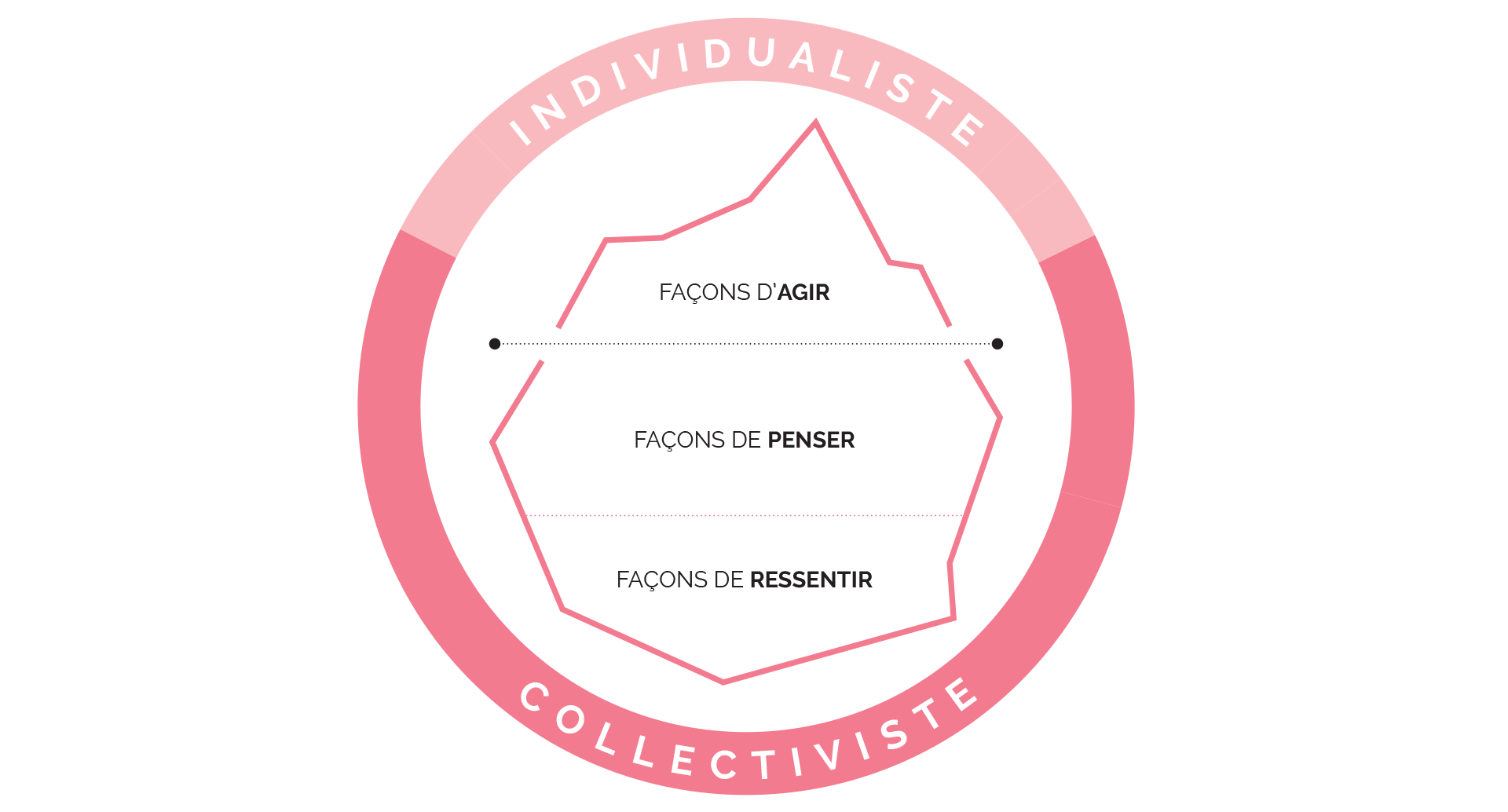

Orientation collectiviste et individualiste

Les composantes de la culture, telles que représentées dans la métaphore de l’iceberg, sont complexes et multiples. Deux orientations culturelles ont donc été distinguées afin de faciliter la compréhension des différents univers culturels : l’orientation collectiviste et l’orientation individualiste. Ces orientations contribuent à expliquer certaines façons d’agir des personnes et leur dynamique au sein d’un groupe. Elles permettent ainsi de mieux se repérer lors d’une rencontre avec la personne accompagnée.

Dans la TOS, nous avons intégré visuellement les deux modèles sélectionnés afin d’illustrer leur complémentarité et leur rôle dans la rencontre entre la ou le professionnel‧le de la santé et la personne réfugiée et en demande d’asile.

À retenir

La culture fait référence à une configuration particulière de composantes identitaires (valeurs, croyances, vision du monde, codes sociaux) partagées au sein d’un groupe. Elle procure à la personne un sentiment d’appartenance et détermine en partie sa façon d’agir, de penser et de ressentir les choses. La culture est également dynamique et en constante évolution. Elle s’adapte au gré des rencontres avec d’autres cultures et au contexte de vie de la personne (ex. : migration forcée).

Identité

L’identité renvoie à l’image que chaque personne se fait d’elle-même en se basant sur des normes, des valeurs, des modes de pensée ou d’action, conformément à ce qui est considéré comme acceptable ou non. Elle exerce une influence sur la façon dont la personne entre en interaction au sein d’un groupe ou de la société dans son ensemble.

En outre, l’identité peut être teintée par les diverses appartenances de la personne : classe sociale, nationalité, ethnicité, religion, trajectoire personnelle, convictions, genre, âge, l’origine géographique, etc.

Ainsi, le concept d’identité prend en considération les positionnements individuels au sein d’une même culture, ce qui signifie que deux personnes appartenant au même groupe culturel n’auront pas pour autant une identité semblable. Tout comme la culture, l’identité est donc un élément fondamental du cadre de référence de la personne.

Préjugés, stéréotypes et ethnocentrisme

Lors d’une rencontre, il y a, au minimum, deux personnes porteuses d’univers culturels et d’identités uniques : la ou le professionnel·le d’une part, et la personne réfugiée ou en demande d’asile d’autre part. Dans certains cas, cette rencontre peut mener à une incompréhension de part et d’autre, et provoquer des impasses dans l’intervention.

Ces impasses proviennent souvent d’idées préconçues, voire erronées, que nous avons à l’égard des personnes avec des univers culturels différentes de la nôtre. Il peut s’agir de préjugés et de stéréotypes qui entraînent des biais cognitifs, soit :

des erreurs mentales qui se retrouvent dans notre jugement et dans nos impressions. Ces erreurs se produisent lorsque nous devons interpréter et gérer de l’information provenant du monde qui nous entoure3.

Les impasses relationnelles peuvent également résulter d’une forme d’ethnocentrisme, qui se produit quand une personne décode la différence de l’autre personne à partir de ses propres valeurs, normes et référents culturels qu’elle perçoit comme universels.

Définitions

Les préjugés sont des opinions préconçues et des jugements basés sur des stéréotypes qui poussent à réagir défavorablement à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes. Ils sont socialement appris, que ce soit dans la famille, à l’école, dans les médias ou autres4.

Exemple

Une personne originaire d’un pays d’Afrique se présente en retard à un rendez-vous médical. La ou le professionnel·le réagit en se disant que les Africain·e·s ne se présentent jamais à l’heure, qu’elle ou il devra finir plus tard sa journée de travail car elle ou il va accumuler du retard sur les prochains rendez-vous.

En réalité, dans cette situation, la ou le professionnel.le n’a pas toutes les informations concernant le retard de la personne :

- Il est possible que l’enfant de la personne ait été malade le matin même, ce qui a retardé son départ pour se rendre au rendez-vous

- Il est possible que l’autobus ne soit pas passé à l’arrêt, et l’a obligé à attendre le prochain autobus

Rappel : cours 3

Cet exemple évoque certains facteurs pouvant influencer la façon dont les personnes accompagnées accèdent au RSSS.

Cours 3 – facteurs d’influence à l’accessibilité aux soins et services.

Les stéréotypes correspondent à des idées préconçues et arrêtées à propos d’une personne ou d’un groupe de personnes. Ils se basent sur des caractéristiques communes comme l’âge, le genre, la couleur de peau, l’origine ethnique, le comportement, et bien d’autres éléments. Les stéréotypes sont appris et partagés dans une société. Il s’agit, en réalité, de raccourcis mentaux dont les personnes n’ont la plupart du temps pas conscience 5.

L’ethnocentrisme correspond à :

l’incapacité à se représenter ce qui ne nous ressemble pas, en partie parce que, dans de nombreux domaines, notre imprégnation culturelle n’est pas consciente. Si on perçoit la différence, la tendance naturelle est de la décoder avec ses propres référents culturels, avec ses valeurs et normes, considérées comme universelles, ce qui conduit inévitablement à un jugement à l’égard de l’autre. L’ethnocentrisme existe chez tous les peuples ; il reflète la fermeture de tout groupe humain qui, confronté à la différence culturelle, la rejette, la refuse et rend difficile le contact interculturel6.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le danger d’une histoire unique est un TED Talk de Chimamanda Ngozi Adichie qui aborde les dangers associés au fait de se contenter d’une histoire unique à propos des personnes ou des pays dont la culture diffère de la nôtre, créant un effet de méconnaissance collective. En partageant sa propre voix culturelle authentique, l’autrice souligne que les vies et les cultures sont composées d’histoires multiples, qui se chevauchent et s’entrecroisent.

À retenir

Dans le vocable « interculturel », le préfixe inter est un marqueur de lien. Il souligne l’importance d’être sensibilisé à la diversité des ancrages culturels : il s’agit de prendre conscience que ce n’est pas seulement l’autre personne qui est impliquée dans la rencontre, mais aussi soi-même7.

Le fait de prendre conscience de notre ethnocentrisme, de nos préjugés et de nos stéréotypes est un premier pas vers des apprentissages importants, qui exerceront une influence positive sur le déroulement de la rencontre interculturelle. La section suivante présente l’approche interculturelle et ses spécificités incluant des outils pour soutenir l’utilisation de cette approche dans la pratique.

Se comprendre comme une personne porteuse d’un univers culturel

Au début de cette section, des définitions de la culture et de l’identité ont été présentées. La culture et l’identité peuvent exercer une influence majeure sur la manière dont une personne se perçoit elle-même, et sur la manière dont elle est perçue par les autres. Elles ont également une grande incidence sur le déroulement de la rencontre interculturelle, et interviennent dans la façon dont on s’approprie l’approche interculturelle.

Vous êtes donc invité·e à entamer une réflexion sur vous-même à titre de personne porteuse d’un univers culturel. Pour vous aider, voici un tableau qui reprend les notions entourant les orientations collectivistes et individualistes :

| Orientation collectiviste | Orientation individualiste |

|---|---|

| Est axée sur le « nous » | Est axée sur le « je » |

| Favorise le rapprochement et l’entraide | Favorise l’autonomie individuelle |

| Priorise l’entretien de liens forts avec la famille et valorise la concertation dans les prises de décisions | Priorise l’entretien de liens forts avec la famille et valorise la concertation dans les prises de décisions |

| Valorise le respect du groupe (tenir parole, promesse, etc.) | Valorise et favorise les réalisations individuelles |

| Accorde de l’importance aux valeurs communes | Priorise les valeurs individuelles |

| Se base sur une conception holistique de la santé | Se base sur une conception biomédicale de la santé |

Source : Adapté de Fatiha Bensalah (2024)

À noter

Bien que ces orientations soient divisées en deux grandes catégories, la plupart des cultures oscillent entre ces deux pôles et possèdent des caractéristiques de chacun d’eux.

Toutefois, les personnes réfugiées et en demande d’asile peuvent avoir été socialisées dans une orientation plus collectiviste; à l’inverse, bien que les professionnel·le·s aient des appartenances culturelles multiples, leur socialisation professionnelle rejoint davantage l’orientation individualiste qui prédomine au Québec.

De plus, même lorsque la ou le professionnel·le partage une appartenance culturelle avec la personne accompagnée, d’autres différences (ex. parcours de vie, classe socioéconomique) peuvent générer des défis de compréhension mutuelle.

Exercice réflexif

Bien se connaître comme personne

Pour bien intervenir en contexte d’interculturalité, notamment avec des personnes réfugiées et en demande d’asile, l’une des habiletés à développer est la connaissance de soi en tant que personne, en tant que porteur·se de culture·s, et en tant que professionnel·le. Lorsqu’une personne a une bonne connaissance d’elle-même, de ses valeurs, de ses croyances, de ses opinions, ainsi que de ses qualités et des aptitudes qu’elle pourrait améliorer, elle peut plus facilement établir un lien de confiance avec les personnes réfugiées et en demande d’asile.

Pour vous aider à développer cette habileté, vous êtes amené·e à élaborer votre autoportrait culturel afin de répondre à la question : Qui suis-je ?

En vous basant sur les orientations collectivistes et individualistes, décrivez :

- Comment vous décrivez-vous comme personne ?

- Est-ce que le regard de l’autre est important ?

- Comment concevez-vous l’égalité entre les personnes et la notion de hiérarchie ?

- Qui fait partie de votre famille ?

- Avez-vous des relations familiales fortes et soutenues ?

- Quelle est votre conception du rôle des individus dans le couple ?

- Comment décrivez-vous vos relations avec les enfants, avec les personnes âgées ?

- Quelles formes de salutations privilégiez-vous?

- Comment se manifeste votre sens de l’hospitalité?

- Comment accueillez-vous vos invités?

- Quelles sont les principales compétences recherchées dans votre milieu professionnel?

- Quels sont les comportements les plus valorisés?

Source : Gaudet, 2020, p. 142.

À noter

Croyances religieuses et vision du monde

Il est possible que vous ayez grandi dans une société laïque, ce qui peut rendre plus difficile le fait d’accorder de l’importance aux croyances religieuses.

Toutefois, celles-ci peuvent être d’une grande importance pour la personne issue d’une autre origine ethnoculturelle. En effet, pour certaines personnes, l’appartenance religieuse est liée à une vie de groupe dans laquelle le partage et les échanges occupent une grande place.

Comme la vie religieuse est fréquemment reléguée au domaine du privé au Québec, il peut être difficile pour les personnes réfugiées et en demande d’asile, une fois arrivées au Québec, de retrouver une appartenance religieuse et la vie de groupe qui y est associée.

Avant d’aborder les impasses possibles lors de la rencontre interculturelle dans la section suivante, un exercice réflexif vous est proposé. Il porte plus spécifiquement sur les biais cognitifs.

Exercice réflexif

Une fois l’écoute terminée, répondez aux questions ci-dessous.

Cet exercice démontre que lorsqu’on s’imagine une situation, notre cerveau utilise des « raccourcis » empruntés inconsciemment qui permettent de prendre des décisions plus facilement et plus rapidement, d’où la tendance à y adhérer sans réfléchir.

Source : Leila Nunes Scanduzzi, travailleuse sociale

POUR ALLER PLUS LOIN

L’exercice sur les biais cognitifs a-t-il piqué votre curiosité ? Nous vous invitons à consulter le Guide pratique des biais cognitifs – Raccourcis pour poursuivre votre apprentissage et vos connaissances sur le sujet.

RÉFÉRENCES DE LA SECTION

Cohen-Émérique, M. (1993). L’approche interculturelle dans le processus d’aide. Santé mentale au Québec, 18(1), 71‑91. https://doi.org/10.7202/032248ar

Cohen-Emerique, M. (2015). Pour une approche interculturelle en travail social: théories et pratiques (2e éd). Presses de l’École des hautes études en santé publique.

El-Hage, H. (2018). Intervention en contexte de diversité au collégial. Guide à l’intention des intervenants de première ligne. METISS.

Gaudet, E. (2020). Relations interculturelles: comprendre pour mieux agir (4e édition). Modulo.

Gratton, D. (2009). L’interculturel pour tous: une initiation à la communication pour le troisième millénaire. Éditions Saint-Martin.

Groen, S. P. N., Richters, A., Laban, C. J., & Devillé, W. L. J. M. (2018). Cultural Identity Among Afghan and Iraqi Traumatized Refugees: Towards a Conceptual Framework for Mental Health Care Professionals. Culture, Medicine and Psychiatry, 42(1), 69‑91. https://doi.org/10.1007/s11013-016-9514-7

Guide pratique des biais cognitifs. (s. d.). Shortcuts. https://www.shortcogs.com

Institut F. (2023, décembre 11). Des quartiers forts de leurs femmes immigrantes. StoryMaps. https://storymaps.com/collections/9228f3baedb44855828def93f594627a

Johnson-Lafleur, J., Nadeau, L., & Rousseau, C. (2022). Intercultural Training in Tense Times: Cultural Identities and Lived Experiences Within a Community of Practice of Youth Mental Health Care in Montréal. Culture, Medicine, and Psychiatry, 46(2), 391‑413. https://doi.org/10.1007/s11013-021-09720-x

Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G., Guzder, J., Hassan, G., Rousseau, C., Pottie, K., & Canadian Collaboration for Immigrant and Refugee Health (CCIRH). (2011). Common mental health problems in immigrants and refugees: general approach in primary care. CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal de l’Association Medicale Canadienne, 183(12), E959-967. https://doi.org/10.1503/cmaj.090292

Légal, J.-B., & Delouvée, S. (2015). Stéréotypes, préjugés et discrimination (2e édition.). Dunod.

Legault, G. (2008). L’intervention interculturelle (2e éd). G. Morin.

Puccini, P., Vatz Laaroussi, M., & Gélinas, C. (2022). La médiation interculturelle: aspects théoriques, méthodologiques et pratiques. Editore Ulrico Hoepli.

Rachédi, L., & Taïbi, B. (Éds.). (2019). L’intervention interculturelle (3e édition). Chenelière Éducation.

Notes

- Ethnicité : « Ensemble des caractères d’une ethnie » (Usito, 2024). Ethnie: « Groupes d’êtres humains qui possèdent, en plus ou moins grande part, un héritage socioculturel commun, en particulier la langue » (Usito, 2024).

- Adapté de Gaudet, 2020.

- Guide pratique des biais cognitifs, s. d.

- Rachédi & Taibi, 2019; Légal et Delouvée, 2015.

- Institut F, 2023; Légal & Delouvée, 2015

- Cohen-Emerique, 2015a, p. 103

- (Cohen-Émérique, 1993, p. 72).