Soutenir le changement

Les professionnel·le·s travaillant auprès des personnes réfugiées et en demande d’asile peuvent soutenir le changement afin de favoriser une plus grande inclusion des personnes accompagnées.

Cette section présente d’abord la façon dont les établissements du RSSS peuvent promouvoir des actions visant à favoriser la santé et le bien-être de leurs employé·e·s d’une part, et la qualité des services offerts à la population d’autre part. Elle aborde ensuite des notions clés en matière de justice et d’accès aux services de santé et services sociaux. La dernière partie de cette section met ces notions en lien avec la réalité des équipes de santé des réfugié‧e‧s.

- Culture

- Identité

Chaque personne est porteuse d'un univers culturel complexe et unique qui se construit socialement. Cet univers n'est pas figé, mais varie au cours du temps et des expériences de la personne. La TOS a sélectionné deux modèles pour soutenir la compréhension de la culture : le modèle de l'iceberg, et les deux grandes orientations collectiviste et individualiste.

Lors d’une rencontre, deux personnes porteuses de leur propre univers culturel auront des cadres de référence différents. Ceci peut mener à des impasses dans les interactions. Ces impasses peuvent être dues à des préjugés et des stéréotypes que chaque personne peut avoir à propos de l’autre.

- Biais cognitifs

Ancrée dans le champ du travail social, l’approche interculturelle offre un modèle d’intervention adapté à la rencontre entre deux personnes qui portent chacune leurs propres univers culturels.

L’identité renvoie à l’image que la personne se fait d’elle-même. Elle est teintée par diverses appartenances (nationalité, ethnicité, classe sociale, religion, etc.). Elle exerce une influence sur la façon dont une personne entre en relation avec les autres. Ainsi, deux personnes appartenant au même groupe culturel n’auront pas une identité semblable.

La rencontre interculturelle réfère aux situations où deux personnes porteuses d’univers culturels et d’identités différentes entrent en relation. Cette rencontre est traversée par des rapports de pouvoir historiquement construits (homme/femme, personne blanche/personne racisée, adulte/jeune, etc.). Elle peut favoriser l’enrichissement des deux parties, mais également mener à des difficultés et des incompréhensions dans les interactions, voire une fermeture vis-à-vis de l’autre.

L’approche interculturelle se décompose en trois axes, qui s'entrecroisent les uns aux autres de façon dynamique et non linéaire : la décentration, la compréhension du système de pensée de l’autre personne, la négociation et la médiation.

Toute personne interprète la communication selon ses propres cadres de références. La communication a des composantes verbales et non verbales. Des habiletés de communication interculturelle peuvent être développées par les professionnel‧le‧s.

La rencontre avec les familles et les enfants réfugiées et en demande d’asile comporte des éléments d’ordre culturel spécifiques qui doivent être considérés au moment de la rencontre: le concept de famille, les rôles sociaux des hommes et des femmes, les relations entre adultes et enfants, etc.

L’approche interculturelle ne signifie pas que tout doit être analysé sous le prisme de l’interculturalité. Il reste primordial de se centrer sur la personne. De plus, il est possible de ne pas tout comprendre des univers culturels impliqués dans l’interaction ou de devoir intervenir rapidement en situation de crise. Enfin, il existe des limites d’ordre institutionnel.

La rencontre avec des personnes réfugiées et en demande d’asile requiert d’adopter dans sa pratique une approche sensible aux traumatismes. L’exposition aux récits des personnes accompagnées peut générer des impacts et des transformations dans la pratique.

Les notions de trauma et de traumatisme ont été abordées dans le Cours 2 – Fondations de la pratique en contexte de migration forcée, où vous avez parcouru le module 1 du dossier "Bien-être et santé mentale des personnes réfugiées". Il est maintenant temps de parcourir le module 2 : Trauma chez les personnes réfugiées : Mieux comprendre pour mieux intervenir.

Tou·te·s les professionnel·le·s amené·e·s à rencontrer des personnes réfugiées et en demande d’asile sont concerné·e·s par l’approche sensible au traumatisme. Il est donc primordial de développer une compréhension des comportements que l'on observe afin d’y apporter une réponse adaptée. Pour découvrir l’approche sensible aux traumatismes, vous êtes invité‧e à parcourir le module 3.

L’accompagnement des personnes réfugiées et en demande d’asile peut entraîner des risques de fatigue de compassion et de trauma vicariant chez les professionnel‧le‧s, voire un risque d’épuisement. Le module 4 offre des pistes d’action, au niveau organisationnel et individuel, pour prendre soin de soi et de son équipe sur le long terme.

Les professionnel·le·s travaillant auprès des personnes réfugiées et en demande d’asile peuvent soutenir le changement afin de favoriser une plus grande inclusion des personnes accompagnées.

Les établissements du RSSS s’engagent de plus en plus en faveur de l’équité et de l’inclusion des personnes issues de la diversité, qui peuvent vivre des situations de discrimination. Des politiques et des plans d’action sont ainsi développés afin de promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) dans l’objectif de créer des milieux de travail et une offre de service sécuritaires pour toutes et tous.

La question de la justice est au cœur de l'accueil des personnes réfugiées et en demande d'asile. Dans cette perspective, les principes d’égalité et d’équité permettent d’analyser l’influence des déterminants sociaux de la santé sur l’accès aux soins et aux services, et de prendre en compte les différents besoins des personnes accompagnées.

Soutenir le changement en faveur d’une meilleure inclusion des personnes réfugiées et en demande d’asile requiert d’adopter une posture qui peut être complexe. Il est donc important d'accéder à des espaces d'échanges au sein de votre équipe, ainsi qu’avec des professionnel‧le‧s d’autres équipes détenant un mandat similaire au vôtre.

- Communication interculturelle

- Rencontre avec les familles et les enfants

- Limites de l’approche interculturelle

- Processus réflexif associé à l’approche interculturelle

- Spécificités de la rencontre et du choc culturel

- Notion de traumatisme

- Approche sensible aux traumatismes

- Impacts et transformations dans la pratique

- Principes d’équipe, de diversité et d’inclusion au sein du RSSS

- Justice et équité en matière de santé et services sociaux

- Soutien à la réflexion et pistes d’action

Des notions sont importantes à situer avant d’aborder les approches et postures à privilégier en cours de rencontre : la culture, l'identité, ainsi que les biais cognitifs qui incluent les préjugés, les stéréotypes et l'ethnocentrisme.

Principes d’équité, de diversité et d’inclusion au sein du RSSS

Établissements du RSSS

Les établissements du RSSS s’engagent de plus en plus en matière d’inclusion des personnes issues de la diversité, qui peuvent vivre des situations de discrimination. Ceci se traduit par l’élaboration de politiques et de plans d’action en lien avec les principes d’équité, de diversité et d’inclusion, plus communément nommés EDI.

Cet engagement des établissements du RSSS contribue à l’évolution des systèmes de santé et de services sociaux, de façon à favoriser l’inclusion des personnes, réduire les distinctions entre les personnes et prévenir l’exclusion.

Il s’agit également de veiller à une meilleure représentativité des personnes qui peuvent être exposées à l’un ou plusieurs des 14 motifs de discrimination énoncés dans la Charte québécoise des droits et libertés :

- La race

- La couleur

- Le sexe

- L’identité ou l’expression de genre

- L’orientation sexuelle

- La grossesse

- L’état civil

- L’âge, sauf dans la mesure prévue par la loi

- La religion

- Les convictions politiques

- La langue

- L’origine ethhnique ou nationale

- La condition sociale

- Le handicap visible ou invisible, incluant l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Selon la politique d’Équité, diversité et inclusion de L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, à cette liste peuvent être ajoutés :

- Le statut socioéconomique ou hiérarchique

- La neurodiversité

- Les styles de pensées, d’expérience ou d’éducation.

Ainsi, les politiques et plans d’action mises en place dans les établissements du RSSS permettent la mise en place de démarches structurées qui visent, entre autres, à réduire les injustices et à contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population concernée par les motifs de discrimination listés plus haut.

Pour des services de qualité et sécuritaires

Plus concrètement, pour les professionnel‧le‧s et les équipes cliniques, les politiques d’équité, de diversité et d’inclusion favorisent :

- La mise en place d’une «structure pour soutenir le changement continu, durable et constant aux niveaux individuels, de groupe et institutionnels» (CUSM, 2021, p. 2)

- Les actions visant à sensibiliser les membres des équipes concernées par la politique et le plan d’action, puis à les amener à développer leurs compétences en matière d’EDI

- L’identification des barrières à l’inclusion et à l’équité, la reconnaissance de celles-ci, puis à l’identification de pistes de solution pour les atténuer

- L’adoption d’une approche souple, adaptable et permettant le changement des environnements, des pratiques, des communications et des outils utilisés au sein des équipes

- La participation active des membres des équipes sous-représenté·e·s.

Ainsi, pour faciliter le travail au sein de votre équipe, il peut être intéressant d’identifier les façons dont votre réalité de pratique peut s’inscrire dans les principes EDI de votre établissement. Ceci peut requérir le développement de liens entre plusieurs directions d’un même établissement, afin de mettre en commun ces principes et les réalités propres aux équipes de santé des réfugié‧e‧s.

Justice et équité en matière de santé et services sociaux

Justice

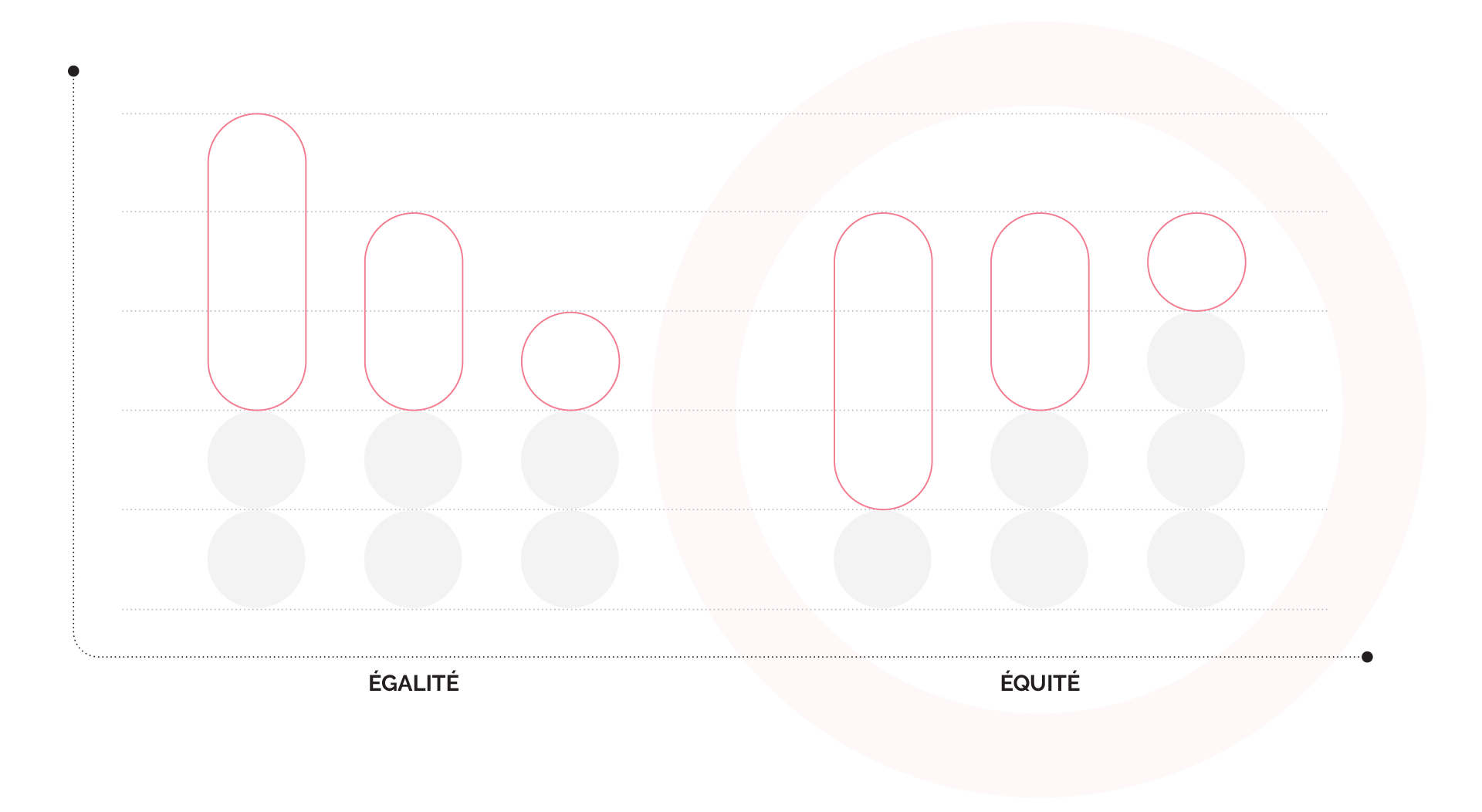

La notion de justice est axée sur les droits de la personne et réfère à deux principes : l’égalité et l’équité.

La justice est au cœur de l’accueil des personnes réfugiées et en demande d’asile. Dans le contexte des soins de santé et des services sociaux, cela implique de reconnaître les inégalités ou les iniquités sociales et de veiller à garantir l’accès à des services de qualité pour tous et toutes, indépendamment du statut migratoire.

Principes d’égalité et d’équité

Le fait que les personnes réfugiées accèdent à des services d’évaluation et d’orientation correspond au respect du principe d’égalité en matière d’accès aux soins de santé et aux services sociaux.

Toutefois, cette égalité ne garantit pas que les services correspondent réellement aux besoins des personnes : elle ne garantit pas l’équité. La notion d’équité renvoie au fait de doter les personnes du soutien et des outils nécessaires afin qu’elles bénéficient pleinement des ressources et services offerts par la société, et puissent répondre à leurs besoins spécifiques.

| ÉGALITÉ |

|

|---|---|

| ÉQUITÉ |

|

L’équité va de pair avec la diversité, notion qui rappelle que chaque individu a une histoire unique et des expériences précieuses à partager. Dans le contexte des soins de santé pour les personnes réfugiées et en demande d’asile, promouvoir la diversité implique de valoriser et de respecter les différences culturelles, ainsi que d’adapter les soins pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu.

La figure présentée ci-dessus illustre la distinction entre la notion d’égalité et d’équité.

Elle s’inscrit dans une perspective redistributive de la justice, soit le fait d’assurer une distribution des ressources ajustée aux besoins de chaque personne : cette perspective implique non seulement de réfléchir à la notion d’égalité en matière de droits, mais aussi à la notion d’équité.

Ainsi, lorsque des iniquités persistent, cela contribue à creuser l’écart entre les personnes et les groupes en situation de privilèges et les personnes qui vivent les situations d’injustice ou de discrimination.

POUR ALLER PLUS LOIN

- Consulter la section « Droits et protections » de Carnets de route (personnes réfugiées)

- Consulter la section « Droits et protections » de Carnets de route (personnes en demande d’asile)

Équité et déterminants sociaux de la santé

Il existe des inégalités et des iniquités en matière de santé qui peuvent être en lien avec les déterminants sociaux de la santé.

- Ces derniers peuvent exercer une influence sur l’accès aux services, de même que sur les services offerts au sein du RSSS.

- Ils ont également un impact sur l’évolution de l’état de santé physique et sur le bien-être des personnes accompagnées.

Ainsi, il est important de comprendre la personne et ses besoins dans une perspective écosystémique qui inclut, entre autres, l’impact exercé par les déterminants sociaux de la santé. Inscrire les déterminants sociaux de la santé dans notre démarche clinique nous permet donc de mieux identifier les besoins de la personne, afin de veiller à une offre de services plus équitables.

Reconnaître les besoins uniques de la personne accompagnée permet ainsi d’identifier des pistes d’action à entreprendre :

comme catalyseurs pour faciliter l’inclusion et l’adaptation des personnes réfugiées à leur nouvel environnement

Pistes d’action

- Accompagner et informer la personne afin de faciliter sa navigation au sein du RSSS. Ceci peut impliquer la coordination de plusieurs services, l’adaptation du processus clinique et la mise en œuvre de démarches relatives à l’orientation et au référencement

- Accompagner vos pairs ou vos collègues afin de les sensibiliser aux enjeux entourant l’équité en termes d’accès aux soins

- Garantir un traitement digne et respectueux des personnes accompagnées, afin qu’elles aient accès au soutien dont elles ont besoin pour s’établir et s’épanouir.

![]()

La ou le professionnel·le tient un rôle de soutien : il n’est pas question de parler à la place de la personne réfugiée, mais de lui transmettre les renseignements et les ressources existantes en ce qui a trait à ses droits.

Ainsi, il s’agit de donner aux personnes réfugiées les moyens de faire valoir leurs propres besoins afin d’arriver à une équité de traitement vis-à-vis de la population générale.

Soutien à la réflexion et pistes d’action

- Chaque membre d’une équipe de santé des réfugié‧e‧s peut porter des messages visant à promouvoir l’inclusion des personnes réfugiées et en demande d’asile au sein de leur environnement et de la société d’accueil.

- Il s’agit d’une posture complexe, qui requiert de créer des espaces permettant des échanges fréquents entre membres d’une même équipe, voire entre les 14 équipes de santé des réfugié‧e‧s mandatées par le MSSS.

Applications de l’équité au sein des équipes et du RSSS

La notion d’équité en matière de santé peut être observée dans plusieurs situations : besoin d’adapter la coordination des services, d’adapter le processus clinique, ou encore d’effectuer des démarches supplémentaires afin de veiller à une orientation adéquate de la personne au sein du RSSS.

La coordination des services signifie que les services offerts à la personne accompagnée sont adaptés à sa situation.

Exemple

Une personne qui est accompagnée par une aide médicale lors de son transport en avion vers le Canada peut indiquer un besoin de coordination des services à l’arrivée, car elle présente des besoins médicaux qui nécessiteront une priorisation adaptée à sa situation. Cette personne bénéficiera donc d’un processus différent d’accueil et de priorisation de la demande par rapport à une personne en bonne santé.

L’adaptation du processus clinique renvoie aux ajustements effectués dans le processus clinique de l’équipe de santé des réfugié·e·s. En effet, dans le cadre d’une analyse des besoins, il est possible de prévoir jusqu’à trois rencontres si la situation rencontrée peut être résolue par un nombre minimal de rencontres (MSSS, 2013, p. 23). Pour l’évaluation du bien-être une approche de courte durée pourrait être adoptée pour répondre aux besoins de la personne (maximum de 12 rencontres) (p.36, MSSS, 2013, p. 36).

Exemple

Tenir une rencontre supplémentaire à celles réalisées dans le cadre du processus clinique habituel (30-90). Cette troisième rencontre – non comptabilisée dans le 30-90 – se fait auprès de personnes confrontées à une situation sociale ou de santé particulière, ou présentant des besoins plus importants que les personnes réfugiées rencontrées par l’équipe.

Plus spécifiquement, il pourrait s’agir d’une situation de violence conjugale, ou encore d’une rencontre avec une personne analphabète venant d’un milieu rural, auprès de qui il faut adapter le rythme d’intervention afin d’établir un objectif de travail commun. Il pourrait également s’agir d’une famille nombreuse dont la configuration et les besoins spécifiques nécessitent une rencontre supplémentaire.

Les orientations et démarches associées renvoient au travail supplémentaire effectué par les équipes de santé des réfugié·e·s pour référer adéquatement les personnes rencontrées. Les démarches relatives au référencement peuvent varier en fonction du besoin et de la clarté des trajectoires des soins et services.

Ainsi, en plus de prévoir des trajectoires adaptées pour la référence des personnes accompagnées à l’extérieur des cliniques, il peut parfois être nécessaire de prévoir et d’offrir un accompagnement pour un transfert personnalisé de certaines demandes.

Exemple

Un accompagnement pourrait être offert à une personne pour qu’elle s’inscrive sur la liste d’attente pour obtenir un·e médecin de famille ou accéder à un groupe de médecine familiale (GMF).

Une autre personne pourrait avoir ce même besoin, mais présenter également des problèmes neurodéveloppementaux ainsi que des incapacités physiques requérant une référence en centre de réadaptation et des aménagements du domicile.

En plus des besoins généraux en matière de santé (référence auprès d’un GMF), cette personne présenterait donc des besoins spécifiques requérant des démarches de référencement supplémentaires.

La notion d’équité est abordée dans la Passerelle pour un avenir en santé (Gouvernement du Québec, 2018). Elle reconnaît que les personnes réfugiées représentent des « clientèles particulièrement vulnérables » (Gouvernement du Québec, 2018, p.6). Cependant, il est aussi précisé dans La Passerelle que les personnes réfugiées ne disposent pas d’un accès prioritaire aux services offerts dans le RSSS par rapport à la population générale1.

Rappel – cours 1

La notion d’équité est l’un des principes directeurs de la Passerelle, qui donne les grandes orientations ministérielles, incluant le mandat des équipes de santé des réfugié·e·s. Ce mandat vise à ce que les besoins en matière de santé physique et de bien-être soient dépistés et évalués afin d’assurer, au besoin, une référence vers les services requis.

À retenir

- La posture professionnelle de soutien au changement s’inscrit dans les principes de justice et d’équité en matière de santé.

- Plusieurs recherches soulignent qu’il est primordial de concevoir la santé physique et le bien-être de la personne accompagnée en intégrant les déterminants sociaux de la santé à l’analyse et l’évaluation de ses besoins.

- Cette posture peut vous mener à identifier des besoins de changements dans votre pratique et dans les collaborations établies au quotidien.

Références de la section

CDPDJ. “La discrimination.” Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/ce-qui-est-interdit/la-discrimination.

CHUS. Politique Sur l’égalité, La Diversité et l’inclusion. Centre universitaire intégré de santé et services sociaux de l’Estrie, 2022, https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/A_propos/fondement/B001_Politique_EDI_CIUSSSE-CHUS.pdf.

Farrington, Rebecca. “Consternation and Complexity: Learning from People Who Seek Asylum.” Education for Primary Care: An Official Publication of the Association of Course Organisers, National Association of GP Tutors, World Organisation of Family Doctors, vol. 31, no. 1, Jan. 2020, pp. 2–6, https://doi.org/10.1080/14739879.2019.1704633.

Filion, Michel. “Égalité.” Dictionnaire Encyclopédique Du Droit Québécois, 2018, https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26548045/egalite.

IR-CUSM. “Politique En Matière d’Équité, de Diversité et d’inclusion.” Centre Universitaire de Santé McGill, 2021, https://rimuhc.ca/fr/a-propos-de-nous/equite-diversite-inclusion#:~:text=Le%20comit%C3%A9%20consultatif%20EDI%20de,administration%20que%20dans%20la%20recherche.

Larivière, Nadine. “La Justice Sociale et Occupationnelle.” Des Sciences Sociales à l’ergothérapie: Mieux Comprendre La Société et La Culture Pour Mieux Agir Comme Spécialiste En Habilitation à l’occupation, by Emmanuelle Jasmin et al., 2019, pp. 129–54, http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv10qqwzq.13.

Luiking, Marie-Louise, et al. “Migrants’ Healthcare Experience: A Meta-Ethnography Review of the Literature.” Journal of Nursing Scholarship: An Official Publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, vol. 51, no. 1, Jan. 2019, pp. 58–67, https://doi.org/10.1111/jnu.12442.

Ministère de la santé et des services sociaux. Offre de services sociaux généraux (programme-services, services généraux, activité clinique et d’aide) – Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience – Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux. Gouvernemental, 2013, https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000345/.

Rousseau, Cécile, and Lucia De Haene, editors. “Amplifying Our Engagement with Refugee Families Beyond the Therapeutic Space.” Working with Refugee Families: Trauma and Exile in Family Relationships, Cambridge University Press, 2020, pp. 292–308, https://doi.org/10.1017/9781108602105.020.

Notes

- “Il est important de rappeler que l’accessibilité ne vient pas remettre en doute le principe d’équité ou d’universalité des soins et services au Québec. Les personnes réfugiées sont des clientèles particulièrement vulnérables, tant en raison des conditions de vie de leur pays d’origine que des défis qu’elles rencontrent généralement dans leur adaptation et leur intégration à la société québécoise. Toutefois, en aucun cas, la mise à jour des orientations ministérielles ne constitue, pour ces clientèles, un accès privilégié aux services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux du Québec au détriment de la population en général (accès à un médecin de famille, par exemple).” (Gouvernement du Québec, 2018, p.6)