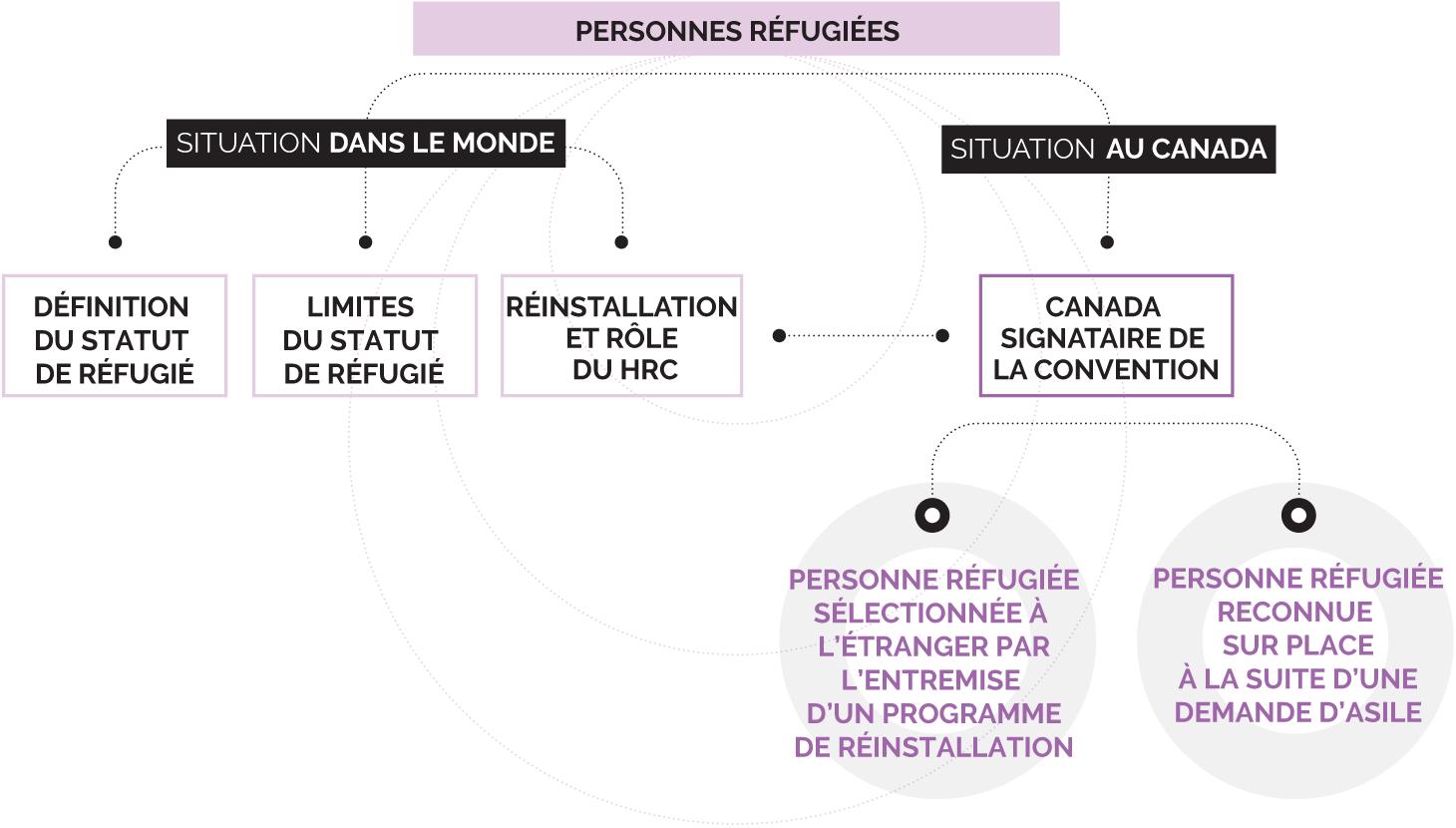

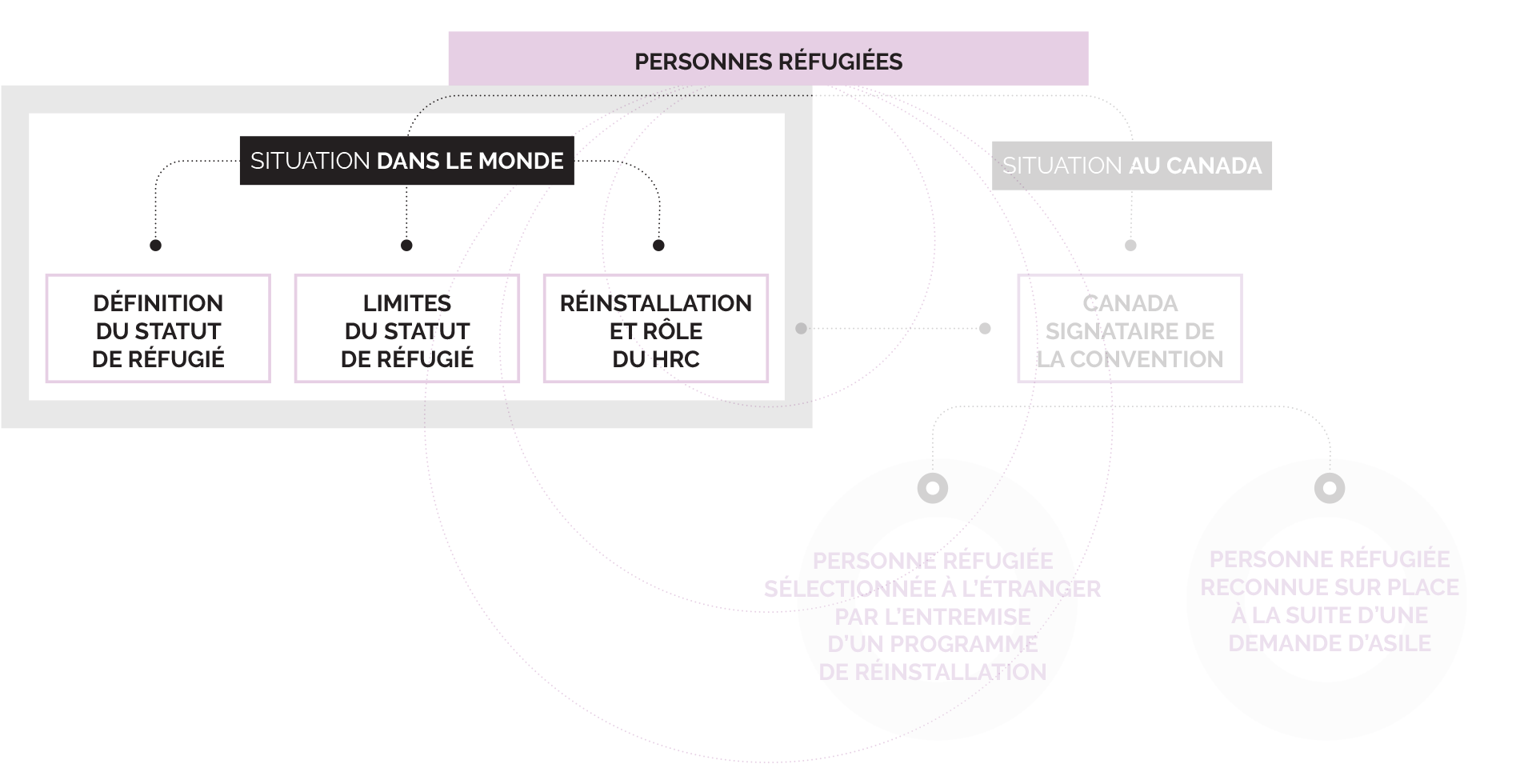

Différents statuts et motifs de migration

Les conditions de la migration sont déterminantes dans le processus d’adaptation des personnes réfugiées et en demande d’asile. Il est donc essentiel de comprendre les étapes du parcours migratoire et de distinguer les différents statuts d’immigration au Canada.

Cette section du cours présente d’abord les programmes de protection prévus pour les personnes réfugiées dans le monde. Elle aborde ensuite les différents programmes d’immigration au Canada pour les personnes réfugiées réinstallées d’une part, et les personnes en demande d’asile d’autre part.

Les formes de migration : volontaire et forcée

Toute personne qui souhaite s’établir au Canada doit détenir un permis de séjour, qu’il soit permanent ou temporaire. Ce permis constitue un statut de résidence au Canada. Lorsque le statut est temporaire, la personne est tenue de retourner dans son pays à la date de fin du séjour. Cette illustration réalisée par le CERDA montre les différents statuts d’immigration au Canada.

Les motifs menant à l’obtention de l’un ou l’autre des statuts sont variés. Il peut s’agir d’un permis de visite, d’un visa pour étude ou d’un visa de travail. Généralement, ces motifs permettent l’obtention d’un statut temporaire qui est obtenu dans un contexte de migration volontaire. Il en est de même pour les statuts permanents octroyés dans un contexte d’immigration économique ou par le programme de regroupement familial. La demande de ces statuts est faite depuis l’extérieur du Canada.

En revanche, le contexte d’immigration des personnes réfugiées et en demande d’asile s’inscrit dans un processus de migration forcée.

La distinction entre la migration « volontaire » et la migration « forcée » ne rend pas compte de la complexité des parcours migratoires. Certains processus de migration dits volontaires peuvent recouvrir des réalités de migration forcée. Par exemple, une personne ayant un visa étudiant peut également avoir pour projet de s’installer de manière permanente au Canada grâce à son diplôme, afin de fuir une menace à sa vie ou sa liberté dans son pays d’origine. Il existe donc un continuum de réalités migratoires qui s’étendent de la migration volontaire au déplacement forcé.

Certains processus de renouvellement ou de changement de statut peuvent aussi entraîner des phases du processus migratoire durant lesquelles la personne est temporairement sans statut, mais demeure tout de même au Canada. De cette façon, les statuts migratoires peuvent varier et ne reflètent pas l’ensemble du parcours de la personne.

LES PERSONNES RÉFUGIÉES DANS LE MONDE

Selon les statistiques du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), à la fin du mois d’avril 20241, plus de 120 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde entier en raison de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits de la personne et d’événements perturbant gravement l’ordre public. En avril 2024, plus de 120 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde entier. Ce chiffre inclut les personnes reconnues réfugiées, en demande d’asile et déplacées internes.2 et les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale3. Au cours des 25 dernières années, les personnes forcées à fuir de leur pays d’origine représentaient 14,3 millions par an en moyenne. Entre 2021 et 2023, le nombre moyen annuel des personnes forcées de fuir dépasse les 27,8 millions, soit près du double de la moyenne des 25 dernières années. Ainsi, dans le monde entier, plus de 1 personne sur 69 a été contrainte de fuir de chez elle.

À noter

La grande majorité des personnes forcées de fuir n’arrivent pas à quitter leur pays d’origine. De plus, les personnes qui y arrivent se retrouvent en majeure partie dans les pays voisins, contrairement à la croyance populaire selon laquelle les pays occidentaux les reçoivent en plus grand nombre. Les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu accueillent ainsi 75% des personnes déplacées dans le monde.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le CERDA propose des statistiques actualisées sur les personnes réfugiées admises au Québec et au Canada par année.

Définition du statut de réfugié

Le concept de personne réfugiée vise avant tout à faire reconnaître juridiquement les persécutions ou conflits que vivent certaines personnes dans le monde et dont la vie est menacée. Fuyant diverses situations d’extrême violence, ces personnes cherchent refuge dans un autre pays.

Les personnes réfugiées sont protégées par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Depuis 1951, cet accord international définit officiellement le terme « réfugié », qui inclut toute personne qui,

[…] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. (ONU, s. d., art. 1er, 2)

Originellement, la Convention de Genève visait à protéger les victimes de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire européen avant 1951. En 1967, cette convention a été complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, qui abroge les limites dans le temps et dans l’espace afin de protéger l’ensemble des victimes de la persécution dans le monde.

Limites du statut de réfugié

Toutefois, la protection offerte par le statut de réfugié selon la Convention comporte plusieurs limites. Certaines personnes persécutées, ou dont la vie est menacée dans le pays d’origine, peuvent être exclues de cette définition :

Ces personnes se déplacent à l’intérieur même de leur pays, notamment en raison de conflits, de violences, de violations des droits de la personne ou de catastrophes. Elles sont généralement incapables de fuir le territoire par manque de ressources financières, par manque de contacts ou par incapacité de circuler. Or, étant donné qu’elles n’ont pas traversé de frontières d’État internationalement reconnue, elles ne peuvent pas demander à être reconnues réfugiées.

Ces personnes sont alors qualifiées de « déplacées internes ». La plupart du temps, elles ne peuvent donc pas bénéficier des protections internationales accordées aux personnes réfugiées qui ont quitté leur pays.

Les personnes victimes de conflits armés ou d’une violation massive des droits de la personne, qui ne correspondent à aucun des cinq motifs de persécution prévus par la Convention sont exclues de la définition de réfugié. Pour inclure ces personnes, le Canada a formulé une définition complémentaire du terme de réfugié appelée « personne de pays d’accueil »,qui inclut tout individu qui :

Se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; [et pour qui] une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles […]. (Lois codifiées, Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2002, p. 163)

Les personnes dont la migration est induite par l’environnement ou le climat (notamment les catastrophes à évolution rapide ou lente, telles que des inondations et des sécheresses) sont également exclues de la Convention et ne peuvent donc pas réclamer le statut de réfugié. Certains phénomènes météorologiques augmentent en intensité et en fréquence en raison des changements climatiques. Ces conditions climatiques et environnementales sont imbriquées aux facteurs de vulnérabilités déjà présents, dont des facteurs sociaux, économiques et politiques, ce qui rend les conditions de vie encore plus difficiles.

Réinstallation et rôle du HCR

Le Haut Commissariat pour les Réfugiés

Le HCR a été créé en décembre 1950 par la résolution 428 de l’Assemblée générale des Nations Unies et est entré en activité le 1er janvier 1951. En 1967, le Protocole relatif au statut des réfugiés vient élargir le mandat du HCR. Ce dernier doit protéger les personnes réfugiées et cherche des solutions durables à leur sort.

L’objectif du HCR est de trouver des solutions pérennes aux personnes réfugiées pour leur permettre de rebâtir leur vie dans la dignité et la paix. Ainsi, le statut officiel de réfugié est accordé par le HCR au sein de points de services généralement installés dans les États frontaliers ou à proximité des pays en crise. Parfois, il est accordé directement par les États signataires de la Convention dans lesquels les personnes en demande d’asile se rendent pour y demander refuge.

De plus, le HCR et la communauté internationale reconnaissent que l’accès aux programmes de réinstallation devrait être accessible aux personnes qui ont été déplacées de façon soudaine et qui ont des besoins de protection visiblement urgents, et aussi à celles dont la vie et la liberté sont menacées de manière récurrente, et qui sont déplacées depuis de nombreuses années.

Pour illustrer les solutions auxquelles les personnes reconnues réfugiées sont admissibles, le HCR propose une courte vidéo disponible en ligne. Ces solutions incluent :

Les personnes peuvent obtenir la protection du Canada alors qu’elles se trouvent hors de leur pays de citoyenneté ou de résidence habituelle. Elles entrent alors dans la catégorie des personnes réfugiées qui ont été sélectionnées à l’étranger et arrivent au Canada avec la résidence permanente.

Les personnes présentent une demande d’asile une fois qu’elles se trouvent au Canada. La demande d’asile implique un processus juridique menant à une audience. En attendant son audience, la personne demandant l’asile détient un statut de résidence temporaire.

Le programme de réinstallation offre une solution durable aux personnes réfugiées qui sont recommandées par le HCR car elles sont considérées en danger dans leur pays d’accueil, ou avec des besoins particuliers qui les rendent plus vulnérables (comme les personnes nécessitant des services de santé spécifiques). Ainsi, l’option la plus sécuritaire est de réinstaller la personne dans un pays tiers.

Les membres de l’équipe du HCR engagent alors un processus d’évaluation quant à l’identité, la sécurité et la santé de la personne avant de pouvoir l’accompagner dans la planification de son voyage. La résidence permanente au sein du pays tiers sera accordée à la personne réfugiée qui pourra en fin de compte obtenir une nouvelle citoyenneté.

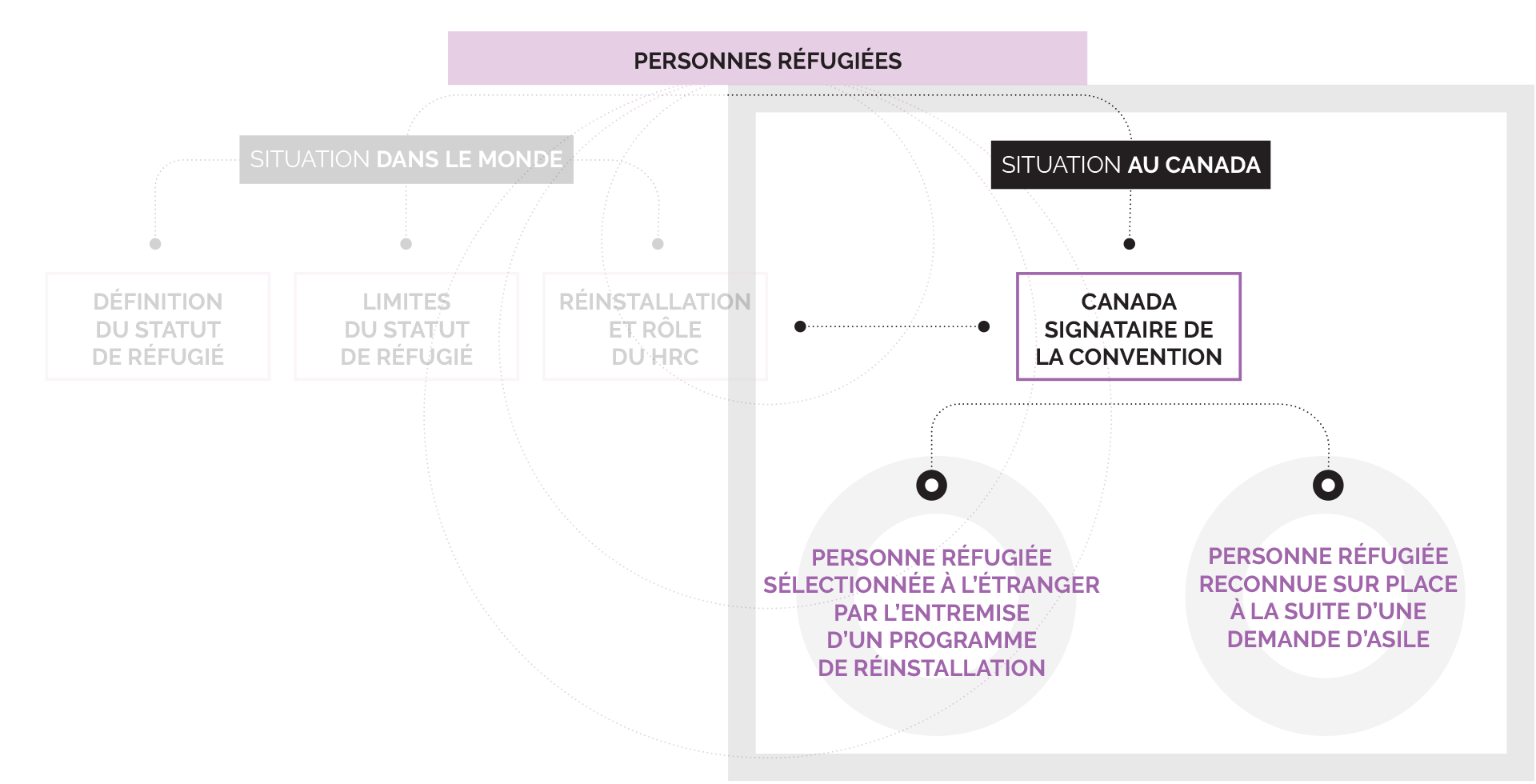

Les personnes réfugiées au Canada

Pour entrer et séjourner au Canada, toute personne doit avoir un statut juridique, soit :

- À titre de résident permanent ou temporaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

- À titre de citoyen canadien en vertu de la Loi sur la citoyenneté

- À titre d’Autochtone inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens

On distingue ainsi plusieurs statuts et catégories d’admission en matière d’immigration au Canada.

Ces statuts et catégories sont très complexes et changent fréquemment. Il est donc difficile de les décrire de façon précise, exhaustive et surtout définitive. Il reste toutefois pertinent d’en faire une brève description pour nous situer dans le processus d’immigration canadienne.

Le gouvernement du Canada a une longue tradition d’accueil des personnes réfugiées. Depuis 1959, le Canada a réinstallé plus de 700 000 personnes réfugiées de partout à travers le monde. Depuis 1969, le Canada est également signataire de la Convention et du Protocole de 1967. Il accueille sur son territoire les personnes réfugiées qui ont été :

| SÉLECTIONNÉES À L’ÉTRANGER PAR UN PROGRAMME DE RÉINSTALLATION | RECONNUES SUR PLACE À LA SUITE D’UNE DEMANDE D’ASILE |

|---|---|

| Les personnes peuvent obtenir la protection du Canada par l’entremise d’un programme de réinstallation alors qu’elles se trouvent hors de leur pays de citoyenneté ou de résidence habituelle. Elles entrent ainsi dans la catégorie des personnes réfugiées sélectionnées à l’étranger et arrivent au Canada avec la résidence permanente. | Les personnes présentent une demande d’asile une fois qu’elles se trouvent au Canada. La demande d’asile implique un processus juridique menant à une audience. En attendant son audience, la personne demandant l’asile détient un statut de résidence temporaire. |

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour approfondir vos connaissances sur la réinstallation des personnes réfugiées, vous pouvez consulter le Manuel de réinstallation de l’UNHCR.

Les personnes réfugiées sélectionnées à l’étranger par un programme de réinstallation

Les personnes réfugiées sont réinstallées au Canada à l’issue d’une recommandation du HCR ou d’un autre organisme. Le Canada offre annuellement des places de réinstallation aux personnes sélectionnées par l’entremise de ces organismes en priorisant certains groupes plus particulièrement à risque.

| Femmes | Les femmes réfugiées sont une priorité de longue date de la réinstallation prise en charge par le gouvernement. Dans cette perspective, le programme Femmes en péril a été lancé en 1988 afin de simplifier le processus de demande de statut de réfugié pour les femmes qui ne jouissent pas de la protection familiale habituelle et dont la sécurité n’est pas garantie par les autorités locales.

En 2021, le gouvernement du Canada a également lancé une initiative visant à « protéger les femmes et les filles vulnérables en Amérique centrale », pour celles qui ont été exposées à des niveaux élevés de violence et au déplacement forcé. |

|---|---|

| Personnes 2ELGBTQIA+ | Le gouvernement accorde la priorité de la réinstallation aux personnes réfugiées issues des communautés 2ELGBTQAI+, et les appuie au moyen d’initiatives ciblées. En 2011, il s’est associé à l’organisme à but non lucratif Rainbow Refugee Society, rebaptisé Rainbow Refugee Assistance Partnership en 2019, pour créer un programme pilote destiné à sensibiliser d’éventuels parrains canadiens aux besoins particuliers des personnes réfugiées qui fuient la persécution en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre et de leurs caractéristiques sexuelles (OSIEGCS). |

Plus généralement, l’accueil des réfugié·e·s parrainé·e·s par le gouvernement a considérablement augmenté au cours des dernières années. Les programmes permettant de prioriser la réinstallation de certains groupes précis se sont également diversifiés, que ce soit à l’échelle du Canada ou du Québec.

Au Canada, le programme de réinstallation concerne les personnes réfugiées parrainées par le gouvernement (RPG) et les personnes réfugiées parrainées par le privé (PPPR) :

- Programme des réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG)

Immigration, Réfugiées et Citoyenneté Canada (IRCC) accepte les personnes réfugiées recommandées par un organisme officiel comme le HCR. Les personnes réfugiées doivent être enregistrées auprès du HCR ou des autorités gouvernementales du pays où elles ont trouvé l’asile afin d’être considérées. Celles et ceux qui bénéficient du programme reçoivent une aide financière et du soutien à l’installation par le gouvernement canadien durant la première année de séjour au Canada (Arsenault, 2019).

- Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR)

Un groupe de citoyen·ne·s canadien·ne·s ou de résident·e·s permanent·e·s du Canada recommande, à titre privé, des personnes réfugiées à IRCC. Il peut s’agir de groupes d’individus ou d’organismes communautaires ou religieux (Arsenault, 2019). Ce sont ces groupes qui se portent garants de leur accueil et qui répondent à l’ensemble des besoins des personnes réfugiées durant leur première année de vie au pays.

En vertu du partage de compétences en immigration entre le Canada et le Québec, le gouvernement du Québec est responsable de la réinstallation des personnes réfugiées. Après la confirmation de l’admissibilité au programme des RPG, le gouvernement du Québec évalue si la personne réfugiée peut être un·e candidat·e potentiel·le à la réinstallation dans la province du Québec. À l’image du Canada, le Québec a ses propres programmes de réinstallation4 :

Le gouvernement canadien établit certains programmes spécifiques en réponses à des contextes géopolitiques particuliers. À titre d’exemple, on peut citer l’initiative de réinstallation des réfugié·e·s syrien·ne·s en 2015-2016, les survivant·e·s de Daech en 2016, les ressortissant·e·s afghan·ne·s en 2021 et les ressortissant·e·s ukrainien·ne·s en 2022. D’autres programmes spécifiques seront sans doute créés dans l’avenir.

De plus, les personnes arrivant grâce à ces programmes peuvent ne pas détenir de résidence permanente au Canada. Il est donc important de rester à l’affût de l’évolution des politiques en se référant aux communiqués de presse de l’IRCC et de s’informer spécifiquement sur ces programmes afin d’en comprendre les nuances en matière de statuts, droits et accès aux services.

Les personnes reconnues sur place à la suite d’une demande d’asile

Selon la définition internationale de la Convention de Genève relative au statut de réfugié, une personne en demande d’asile est une personne qui sollicite le statut de réfugié hors de son pays parce qu’elle craint d’y être persécutée, mais dont la demande est en attente de décision. La personne qui demande l’asile n’est donc pas encore reconnue en tant que réfugiée. Le statut de demandeur d’asile lui offre un statut temporaire le temps d’entamer un processus juridique complexe.

La personne demandant l’asile au Canada peut le faire à trois endroits :

Dans un poste frontalier terrestre – à moins d’en être exclue par l’Entente sur les tiers pays sûrs signée avec les États-Unis

En vertu de la Convention de Genève, le Canada est légalement tenu de recevoir les demandes d’asile qui lui sont adressées et de rendre une décision sur chacune d’elles. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada détermine l’admissibilité de la personne au statut de réfugié. L’examen de la demande peut ainsi se conclure de deux manières :

La demande est acceptée et la personne en demande d’asile obtient le statut de personne protégée. Elle peut ensuite demander sur place le permis de résidence permanente au Canada.

L’arrêt Singh et la création de la CISR

L’arrêt Singh est déterminant en matière de protection des personnes en demande d’asile au Canada. En 1985, « la Cour suprême du Canada a reconnu que toute personne se trouvant sur le territoire canadien a droit à la justice fondamentale en ce qui concerne sa vie, sa liberté et sa sécurité et que la Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et les libertés des personnes en demande d’asile ».

Cette décision a conduit à la création, en 1989, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) qui est le plus important tribunal administratif indépendant au Canada. Sa mission « consiste à rendre, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, des décisions éclairées sur des questions touchant à l’immigration et au statut de réfugié » (CISR, 2018, paragr. 1).

En 2023, 61% des personnes arrivées irrégulièrement au Canada et ayant demandé l’asile à un point d’entrée ont été reconnues réfugiées5, contre 66% des personnes rencontrées par le HCR dans les pays de transit ou d’asile et désignées admissibles à la réinstallation comme réfugiées.

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) définit la notion de passage irrégulier comme l’entrée d’une personne sur le territoire canadien en dehors d’un point d’entrée officiel (poste frontalier aéroportuaire, terrestre ou maritime).

Il faut souligner que le mode d’entrée régulier ou irrégulier n’a aucune incidence sur le traitement des demandes d’asile en raison de l’article 316 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés : qu’elles soient arrivées régulièrement ou irrégulièrement, les personnes en demande d’asile bénéficieront du même niveau d’équité procédurale devant la CISR.

Le mode d’entrée (régulier ou irrégulier) des personnes ne détermine en aucun cas la validité ou l’invalidité du besoin de protection. Certaines personnes dont la vie ou la liberté sont menacées n’ont pas d’autre choix que de traverser irrégulièrement des frontières pour survivre. La notion d’illégalité n’est donc pas applicable.

Quiz : Différents statuts et motifs de migration

Références de la section

Arsenault, S. (2019). Les réfugiés dans le monde : Une réalité mouvante et complexe. In L. Rachédi & B. Taïbi, L’intervention interculturelle (3ème, p. 332). Chenelière Éducation.

Canada. (2023, 24). Entente entre le Canada et les États‑Unis sur les tiers pays sûrs. https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/ententes/entente-tiers-pays-surs.html

CISR. (2018, février 8). Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. https://www.irb-cisr.gc.ca:443/fr/Pages/index.aspx

Coleman, L. (2020). La réinstallation des réfugiés : Les engagements d’ordre humanitaire du Canada. Bibliothèque du parlement. https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/202074E?#a6.1

Gagnon, M. M., Wolofsky, T., Azri, M., Mc Sween-Cadieux, E., & Jaimes, A. (2022). Intervenir auprès des personnes réfugiées : Une pratique sensible aux traumatismes. Guide de sensibilisation (p. 80). Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d’asile (CERDA). CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Gaudet, E. (2020). Relations interculturelles : Comprendre pour mieux agir (4e édition). Modulo.

HCR Canada. (s. d.). La réinstallation des réfugiés au Canada. Consulté le 6 juin 2024, à l’adresse https://www.unhcr.ca/fr/au-canada/le-role-du-hcr-reinstallation/reinstallation-refugies-canada/

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (1991, février 5). Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains. https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/ententes/federaux-provinciaux/quebec/accord-canada-quebec-relatif-immigration-admission-temporaire-aubains.html

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (2021, décembre 7). Le Canada lance une nouvelle initiative pour protéger les femmes et les filles vulnérables en Amérique centrale [Communiqués de presse]. https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/12/le-canada-lance-une-nouvelle-initiative-pour-protegerlesfemmes-et-les-filles-vulnerables-en-amerique-centrale.html

Lois codifiées, Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (2002). https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/dors-2002-227/index.html

Loprespub. (2020, juin 10). Les réfugiés LGBTQ2* au Canada. Notes de la Colline. https://notesdelacolline.ca/2020/06/10/les-refugies-lgbtq2-au-canada/

Rachédi, L., & Taïbi, B. (Éds.). (2019). L’intervention interculturelle (3e édition). Chenelière Éducation.

Trosseille, N., Gagnon, Mélanie. M., & Pontbriand, A. (2019). Intervenir auprès de demandeurs d’asile. Guide à l’intention des intervenants (CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal).

UNHCR. (s. d.). Demandeurs d’asile. UNHCR. Consulté le 6 juin 2024, à l’adresse https://www.unhcr.org/fr/demandeurs-dasile

Notes

- Ces données sont les plus récentes en date du mois d’août 2024. Notez que de nouvelles données sont publiées chaque année par le HCR.

- La notion de déplacement interne est abordée à la section « Limites du statut de réfugié ».

- La catégorie « Autres personnes ayant besoin d’une protection internationale » est apparue pour la première fois dans les données recueillies au milieu de l’année 2022 par le HCR. Elle fait référence aux « personnes qui se retrouvent hors de leur pays ou leur territoire d’origine, parce qu’elles ont été contraintes de franchir une frontière internationale, qui n’ont pas été répertoriées dans les autres catégories (demandeurs d’asile, réfugiés, personnes se retrouvant dans une situation analogue à celle de réfugiés) mais qui ont probablement besoin d’une protection internationale, y compris d’une protection contre le retour forcé, ainsi que d’un accès aux services de base de manière temporaire ou à long terme ». Source : https://www.unhcr.org/fr/tendances-mondiales, consulté le 31 juillet 2024.

- Ces programmes seront développés à la section Phase postmigratoire.

- À ce chiffre s’ajoutent les demandes de contrôle judiciaire et les demandes humanitaires que peuvent déposer les personnes dont la demande d’asile a été déboutée une première fois. Un tiers des personnes qui font appel seront finalement reconnues comme personnes à protéger et pourront demander la résidence permanente.

- L’article 31 de la Convention prévoit que « les États contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières », sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.